秧歌,黄土地上的盛典

来源:榆林日报 作者:. 时间:2025-02-25 11:28

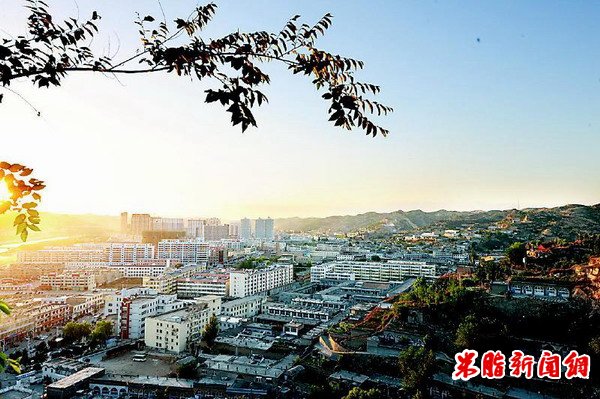

陕北的村落如同农人顺手撒了些庄稼种子,随意抛落在绵延不绝的大山之上。村庄大的,像是苗子出稠了;村庄小的,就是草盛豆苗稀了。

日出而作日落而息,靠土地为生的庄稼人,秋季过后便是一场漫长的冬眠。直至进入腊月,秧歌队伍开始筹备,村庄才醒了。

童年生活的村庄叫“小沟则”,由于姓“郭”的村民居多,也叫“郭家小沟则”。常有不识字的村民连连称赞,与“国(郭)家”有关系的庄子,那肯定很厉害!

我小学六年级便随父母到了榆林市,所以看待村子里的一切都是一位不到一米五小姑娘的眼光。山高河宽,爬上一棵树很难。常年活动在黄土高坡上,就算是孩童的皮肤也常常龟裂,如同缩小的旱年的土地。

一年中,村民最期待的一是唱戏,二是秧歌。

唱戏那几天,戏是唱给大人们听的,小摊是开给娃娃们的。家里的大人也会在那几天破天荒地给娃娃们一些零花钱,让他们去“哈糟蹋”。

而秧歌,才是真正意义上全村老幼妇孺的集体活动。

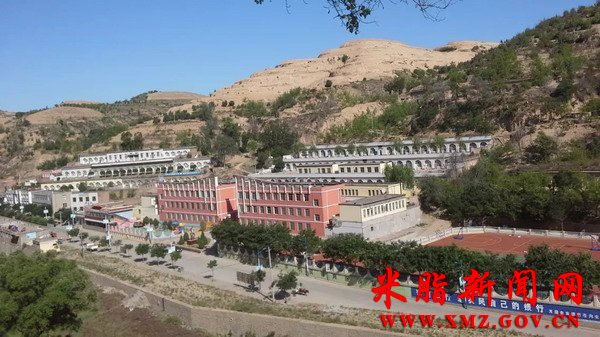

秧歌排练从腊月开始,场地在村小学的院子里。学校最盛的时候有二百多名学生、十几位老师,邻村的孩子也来这里上学,那也是村庄最热闹的时期。记忆中学校很大,我最害怕围着院子墙根走鸭子步,一圈圪蹴下来腿酸得打摆摆,走不动道。

对于“惩罚”走鸭子步来说场地有点大,但对于闹秧歌来说,刚刚好,宽宽敞敞。年轻的后生和女子迈着十字步,扭着身姿、扇着扇子,在锣鼓家什声中一遍遍排练。陕北的冬天不能用冷来形容,而是冻,在外时间久了,按一按肉皮疼。人群中间用炭垒一个火塔塔,太冷了就围着烤烤火,暖和了继续扭起来。

教室的垴畔上蹲满老头儿,常年风吹日晒,面庞黝黑,沟壑分明,细看,缝隙里还沾满黄土。头上挽一块羊肚子手巾,他们是腊月长在那垴畔的白菌子,黑蓝的身体蜷缩起来,头顶一块白。说话时满口白假牙,哈出的水汽在胡子上冻起了冰碴子。老汉伸手去揩,一样黝黑的手背上好几道冻裂的口子。

山峦具有天然混响,只要锣鼓家什敲起来,整个村子都能听到。家里忙活着的人一边干活儿,一边说:“嘿,这还闹着呢。”等鼓声停了,他们说:“今儿就闹完了?”

锣鼓声里过完腊月,到了正月初六,秧歌队伍穿戴好,就该他们“登台”了。

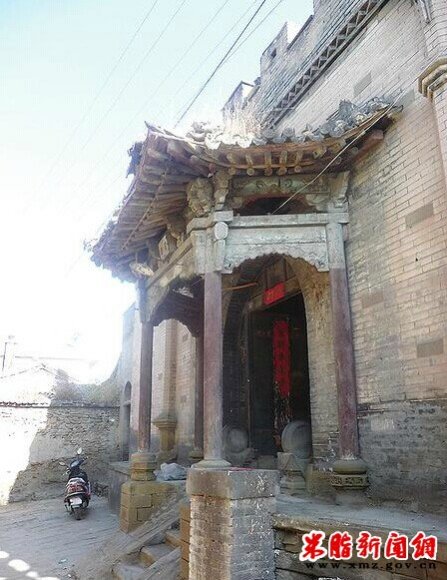

起了秧歌,先拜神。

我们村子供奉的关老爷,村里人都喊关老爷是“老爷佬家”。山顶那座关老爷庙,大年初一是必须要去的,去上香与给家里祖先上坟同等重要。

秧歌队伍花红柳绿,是灰扑扑的黄土地上盛放的冬日花朵。

来到老爷庙,伞头举伞遥唱:“老爷庙,盖得高,初一十五把香烧,你老保佑丰收了,年年起来闹秧歌。”

陕北秧歌,最初叫“阳歌”,顾名思义,是献给太阳和诸神的舞蹈。1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表之后,文艺工作者前往陕北各地收集歌谣,才将“阳歌”改为“秧歌”。自此,演给老天的人间戏台更加繁荣,男女均可上台,演出的剧种也多样了起来。

老天的视角,何尝不是垴畔看排练那些老汉的视角。

唱罢,烧香磕头,一年中最红火热闹的“沿门子”就开始了。

锣鼓家什在最前方,宽大沉重的牛皮鼓背在背上,敲鼓的人用尽力气敲打,也分毫影响不了背鼓人的稳当。后跟着秧歌队,队尾跟着村庄里看红火的老人娃娃、婆姨女子们。长长的队伍在山间穿梭,热闹非凡。

为迎接秧歌队伍的到来,家户的院子打扫得一尘不染。有的人家以防闹秧歌有尘土飞起,便早早在土地上洒些水。院子大了跳八人场子,小了就跳四人场子。秧歌扭完,伞头一句句吉祥话唱给老天、唱给主家。唱完闹完,主人家就会拿出提前备好的烟、糖、瓜子、花生、油炸炸(一种炸的面食)等,有时候还有现金。队伍当中会有老者当着众人大声喊出相谢之物,秧歌队伍整齐大喊:“谢谢!”这一家此年最隆重的接待就算是完成了。

你问我在哪儿?我跟在秧歌队尾的人群里,眼前都是大人们的背,有的佝偻,有的沾满土,有的背着小娃娃。有时为了看一场完整的秧歌,会提前跑到后几家,占一个绝佳位置,等着秧歌队到来。

家族里有一位姑姑是秧歌队的,为了有好视角,她会拉着我走在她身边,待开始跳了,我再站到边儿上去。

一天下来,穿着秧歌服的舞者穿过村庄回家,总能招来旁人羡慕的目光。

人们都说,我大爷爷是特别好的伞头,可是我没听过他唱。当然到现在,我也记不得谁唱过,唱了什么。只知道有一位伞头偷懒,他只背了一首唱词:“进了你家的外(院子)我认真看,你们家里坐字端;背靠金山面向南,祖祖辈辈当大官。”

待二百来户人家排完,满村子都学会了这段唱词。不过也没人说什么,毕竟这样的祝福对于大家,还是很满意的。

有时候也有人“踢场子”,一位爷自顾自唱:“初八十八二十八,我有个老婆对你们夸,茶饭针线不怎么,给我养了十个好娃娃!”唱罢,婆姨女子红了脸,男人们大笑大喊,一时热闹极了。这爷唱的是真的,他有十个孩子,家里每天唱大戏。

那个时候,是真热闹、真幸福啊。

离开故乡,闹秧歌逐渐远离了我的生活。它什么时候离得最近呢?一是在童年,二是在回忆里。

少时离开故乡的人都会有一种感受,就是等长大回去,发现故土变小了、故人变矮了。听说小沟则去年和今年都闹秧歌了,“秧歌闹三年”,明年还有一年。闹秧歌的还是当年那一拨人,面容不再年轻,但舞步却记得异常清楚。

今年正月,我在媒体平台上看到陕北秧歌,“闹”进了异乡人的心里,也“闹”出了榆林,去到更广阔的世界里。一个“闹”字,足见这门艺术的精神,是生命力,是热爱生活,是宽喉咙大嗓子,是客从远方来,自当热情招待。

国内外几十支秧歌队各美其美,展趟趟地将一场文化视听的激扬与美带到了大众面前。岂不就是美美与共吗?

|

返回文化旅游首页

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%