生命里的无定河

来源:米脂新闻网 作者:毕华勇 时间:2018-07-10 09:42

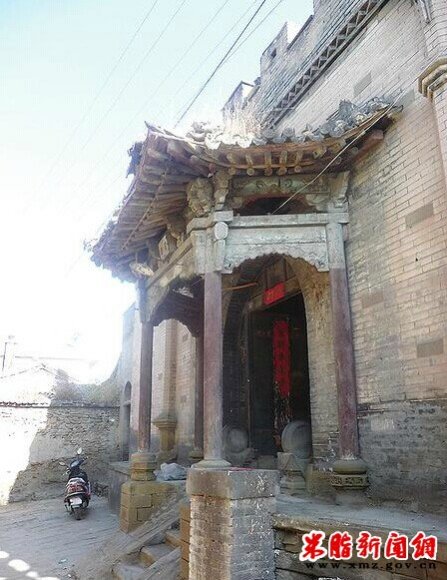

看到无定河,心里泛起酸楚,一条河的沉默显然感到了她的虚弱。弯曲的河床就同往事一样,无论苦难、喜悦,或者忧郁,总有汹涌澎湃的河影在脑海里漫游。 从小的记忆里,这条大河曾让我内心充满了好奇、恐惧,那种浪涛滚滚的气势,对于后山乡长大的孩子来说,内心的震撼与激动都会产生某种幻觉,河两岸的山,还有杨柳茂密的生长,都让人汇聚起心底颤颤的,有时是庄严的吟诵。在大河上下,天更高,更宽阔,很深邃也空灵,太阳浮在云朵上,把触角落在河面上闪着粼粼的光,碎银般地说着人们不经意的故事。那一年,那一天,那一个早晨开始的情愫,关于人与自然的相处,磨合,还有永不磨灭的寄托和希望。 许多年之后,我看着这条河,想着这条河,读着这条河,突然多了忧伤与孤独,她曾经喧嚣的日子找不回来了,摸不着的时光与一场缓慢的遗忘成了一种无奈。 曾经的无定河,奔流的河水上有渡船,“船手”的人每年会来村里收渡船费,每家每户给一碗小米或一碗黑豆,“船手”的毛布袋装满了千家万户的小米与黑豆,心满意足地回到河边,无论刮风下雨,他们坚守在岸边的小石屋里,只要对岸有人喊渡河,他们会毫不犹豫地解开绳索,奋力划着桨,完成自己这份职业。我身寄大山深处,向往这条河,希望自己能成为一名“船手”。河与“船手”,像一束光,在我心魂上如同符咒一般具体赋形,让我追寻她的真相,也就这样,我走出山沟,走到河岸,我们称之为川道的地方。 川道有水、地平、没有年馑,除了河,还有一条人工修造的“老壕”。“老壕”灌溉川里的庄稼,故乡十年九旱的神咒被打碎,因此后山乡女子一个个争先恐后地嫁到川畔…… “老壕”其实叫织女渠,水是从无定河里引来的。壕从民国13年(1924年)起几经修复,民国28年(1939年)才正式通水,修渠所耗费人力、财力巨大,但米脂人不屈不挠,坚持不懈,才把无定河水引了上来。因郭子仪当年来米七夕逢织女星的传说以及织女庙,水利专家李义祉先生提议命名为织女渠,一个惠民工程,其中有人间的善美,“老壕”的存在,可歌可泣,生生不息,可载后辈远行。 蒋沟村曾利用“老壕”之水推磨。我曾长久地逗留在水推磨的石坊里,看着这个用水打着转动的石磨,不由得想起家里那个被称之为“白虎”的石磨,当年放学回来,饥肠辘辘狼吞虎咽吃两碗粗茶淡饭,我们兄妹便要推磨,这种近乎于折磨人的苦力像走一条永远没有尽头的路一样,乏味、枯燥、单调。看见水推磨,如同听了一首好的音乐。潺潺的水声,石磨转动的韵律,解开了我当时无法释怀的苦愁。还有“老壕”旁的杨家砭水力发电站,米脂城最早用电的发源地,那座机房神秘了十多年,我常常路过时充满了敬仰,我不知道我想要探寻什么,但有关水和电的彼此交融,给我燃烧起美的念想。 任何一个季节,我与无定河不一样的相见,都想要告诉她,当初有不少的生命因她而离去,摆渡时的翻船,游泳人被吞没,这河呀,浩浩荡荡,没人能看得见摸得着,但她同样会隐隐作痛。 多年前寒冷的冬季,无定河结冰了,不能摆渡只靠一架独木桥维系着两岸人的交往,人走在桥上,心悬空中,摇晃的桥令人生畏,整个无定河白茫茫的涌动着冰块,有时发出咯吱咯吱的声响。走过这河上的棒棒桥,我不能忽略每一根木头每一根棒棒杆,那种硬度与柔软的结合,给过我无数启迪,这桥尽管看似简陋,不堪一击,但它在冬季的河面上单独绽放,将温暖和人情不断延续。 如今,无定河已瘦得不再那么汹涌了,我记忆的长河里与生命里,许多的事物都变得支离破碎,或者模糊不清,而这条河带给人类的纯净与溅起的温馨,一直在我心底起伏。如今,她已经疲惫不堪了,两岸枯萎了又长起的野草,还有滞留的石头与沙粒都在诉说这条河过往的雄壮和波澜,也诉说着昔日的简陋和贫困。然而,有水泽田,时序往复,两岸的田地大都废弃或被水泥的楼房占据,人们有意拉开与河水田间的距离,所有的细节遗忘了,有人或许只记得无定河曾经的放肆与蛮横,但我知道,你不亲近她,抛弃她、不保护她,总有一天拷问你,生命之本在哪里? 无定河最后与黄河汇合了。她的许多支流都已干涸或变小,这些从沟沟岔岔出来的无私与奉献,就像她们本色的名字一样,没矫情,日子如此被她们洗涮着,我知道蜿蜒数百里的无定河的过去回不来了,她的宽展都始终保持着那个姿态,两岸的人需要她的亲近,我也知道,她的未来会是什么模样,流到什么时候,人们一定在回忆她的样子,以后会成永久的话题…… 我们活在这世上,看着河流走向远方,那个童年曾百思不解的远方是什么?有一天无定河不存在了,我们的生活会成什么样子? 人醒来,一定会不知所措。 |